コンセプト作成に役立つフレームワーク4選と具体的な活用事例を解説!

著者:佐々木 理人

JT、株式会社I-neを経て、株式会社Venture Oceanを創業。

株式会社I-neで新規立ち上げした「YOLU」は1年で売上70億、ドラッグストアのシリーズ別シェアNo.1になる。

市場調査、コンセプト策定、新規事業立上げが得意。

今回はコンセプト考案の際のフレームワークについて解説します。

マーケティングを初めてやる方でいきなり「コンセプトを書け」といわれても中々書けないと思います。

なので今回はマーケティング初心者の方がコンセプトを書く際に使えるフレームワークをご紹介したいと思います。

下記では「良いコンセプトを作るための25のチェックポイント」のホワイトペーパーを無料配布中。

こちらもダウンロードし、併せてご覧ください。

目次

コンセプト作成のフレームワーク①:WHO・WHAT・HOWフレームワーク

私がコンセプトを考える際に最もよく使うフレームワークはこれです。

コンセプトを考える際に、一番苦戦するのは、「制約がないこと」です。

コンセプトを作る際に何も制約がないから、どこから考えて良いか分からずに、コンセプトが思いつかないのです。

なので、あえてこのWHO・WHAT・HOWのフレームワークでコンセプトを作る際の基本条件を決めてしまうのが、このフレームワークの良いところです。

では以下でこのフレームワークの具体的な使い方を解説していきます。

WHOの設定

まず、WHOで顧客が誰なのかを定義します。

この時に男性/女性とかの粒度では流石に広すぎます。

なので、もう少し解像度高くWHOを設定するために、下記を決めましょう。

・性別

・年齢

・どんなニーズを持っている人か

このあたりは最低でも決めておきましょう。

注意点としては、ここでWHOを絞りすぎるとこの後のコンセプトが作りにくくなりますし、絞らなさすぎるとコンセプトが思いつかないので、

上記の3つくらいを決めるほど良いサイズのWHOを決めるのが大切です。

WHATの設定

次に先程決めたWHOの人にどんな便益を提供するかを決めます。

ここで注意するのは、ここでいうWHATは実際のものやサービスではなくて、「便益」であるという点です。

これは観念論で説明すると分かり辛いので、後ほど説明する具体例で解説します。

HOWの設定

ここでは先程決めたWHATの便益をどのように顧客に届けるかを決めます。

例えば、顧客に提供する便益が、「日ごろのストレスを発散すること」

で、食べ物のコンセプトを考えるとすると、

「大盛の食べ物」「とても甘いハイカロリーな食べ物」「超高い食べ物」

などストレスを発散できそうな食べ物を考えられますよね。

このように、WHATに沿う、HOWを決めるのが、このHOWの設定のキモです。

WHO・WHAT・HOWフレームワークの具体例

ではここから実際のWHO・WHAT・HOWフレームワークを具体例を使いながら解説したいと思います。

例えばあなたがたこ焼き屋を始めるとした場合に、どんなコンセプトを考えますか?

これをWHO・WHAT・HOWフレームワークで考えてみたいと思います。

まずはよくあるダメな例を解説します。

WHO:Z世代の女性に

WHAT:インスタ映えするたこ焼きを

HOW:インスタで拡散させる

これはかなりダメなWHO・WHAT・HOWです。

一見、流行りそうと思う方もいらっしゃると思いますが、これはよくマーケ初心者の方が作りがちなWHO・WHAT・HOWです。

一番の問題は具体的な商品のイメージがブレてしまうことです。

このコンセプトを見て、どんなたこ焼きが出てくるかと聞くと、それぞれに回答が違います。

ある人は店がキッチンカーでインスタ映えすることを想像しますし、

ある人はたこ焼きのトッピングがキラキラしていることを想像します。

このように、このWHO・WHAT・HOWを見てイメージされるものがブレてしまってはいけないのです。

ではこの方向性を活かしながらWHO・WHAT・HOWフレームワークを考えると以下のようになります。

WHO:高校生~大学生で、Instagramのフォロワーを伸ばしたい女性

WHAT:Instagramに投稿することでいいねやコメントが集まる

HOW:たこ焼きの丸い部分が頭で足を外に出すことで、それ自体がタコのように見える、たこ焼き

※コンセプトの良し悪しは今回は置いておいてください

まずWHOは先ほどと比較して、年代が明確になりました。

Z世代だと人によってやや定義が違いますが、高校生~大学生なら基本誰でも認識に差はないです。

また、Instagramのフォロワーを伸ばしたいというニーズを入れることで、顧客の具体をクリアにしました。

インスタが鍵垢で友達同士のみでしかつながってない人は今回は対象外ということです。

WHATはダメな例では「インスタ映えするたこ焼き」と設定していて、これは便益ではなくて「モノ」になっています。

さらに「インスタ映えする」が抽象的なので、この後の商品イメージをバラつかせてしまいます。

一方で正解例では「Instagramに投稿することでいいねやコメントが集まる」という形で、購買者の自己顕示欲を高められるという便益がクリアになっています。

そして失敗例ではHOWは「インスタで拡散させる」というプロモーションの訴求になってしまっていますが、

正解例ではHOWは「たこ焼きの丸い部分が頭で足を外に出すことで、自体がタコのように見える、たこ焼き」

とかなり具体的な内容になっており、これを見た方の商品イメージはそうズレないです。

また、WHATのInstagramに投稿することでいいねやコメントが集まるも、肌感で達成されそうな想像はできますよね。

このように、WHO・WHAT・HOWのフレームワークを使えば、上手くコンセプトを作成できるので、ぜひ皆さん使ってみてください。

ちなみに下記のD2Cブランドの成功事例ではこういったフレームワークを活用して成功したブランドについて解説しています。

こちらも併せてご覧ください。

化粧品D2Cブランドの成功事例は下記をご覧ください。

D2Cブランド化粧品の成功事例7選|元事業会社D2Cマーケターが解説!

食品D2Cブランドの成功事例は下記をご覧ください。

食品D2Cブランドの成功事例20選!|元事業会社マーケターが解説!

コンセプト作成のフレームワーク②:ポジショニングマップフレームワーク

ポジショニングマップのフレームワークは競合を任意の軸で切り分け、どの競合または、競合と競合の間を狙うのかを考えるフレームワークです。

競合の切り分け方は様々ですが、最も簡単な例で言うと、価格と便益または独自性です。

ポジショニングマップを作る際のポイントは、4象限に上手く競合が配置されるような切り口を考えることです。

ポジショニングマップは奥が深いので、それ以外にもポイントはたくさんあり、それはこちらで詳しく解説しているので、良ければ見て頂ければと思います。

【事例で学べる】ポジショニングマップの作り方│元事業会社マーケターが解説

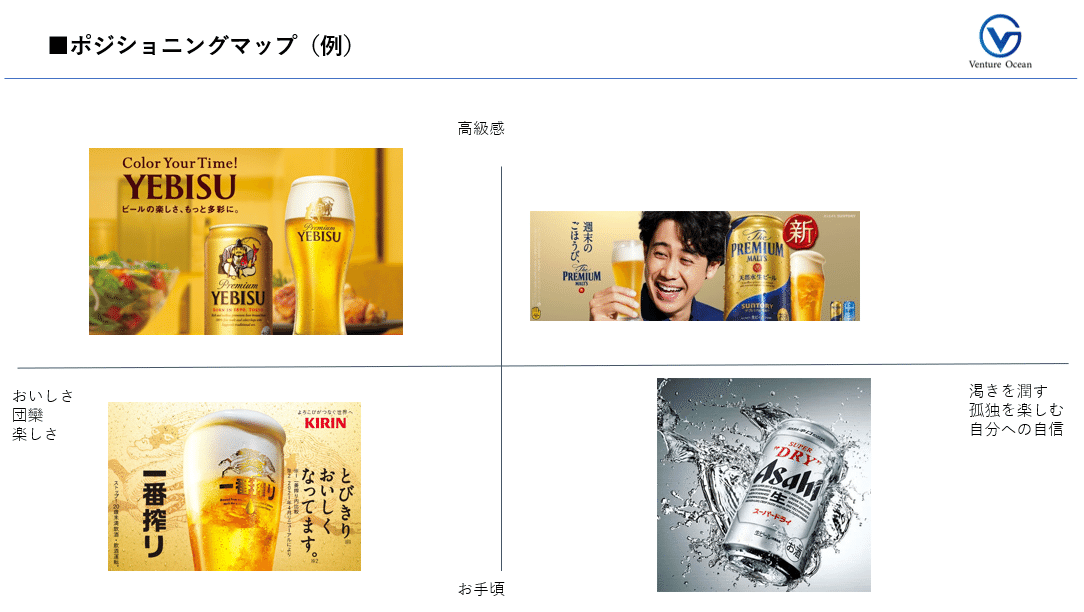

例えば下記はビールのポジショニングマップです。

このビールのポジショニングマップの場合は、縦軸に価格の高い安い、

横軸に便益を表しています。

そしてここから、どの競合の間を狙うかを考えます。

例えば、高級感があり、スーパードライ並みに渇きを潤すビールというポジションを狙うこともできますし、

キリンビールよりももっと安くておいしいビールを作るのもありです。

このように、実際にある競合をマッピングし、その競合達への勝ち方を考えるポジショニングマップは、商品の訴求や特徴を作りやすいのがメリットです。

ただ一方でどうしても競合には似てしまうために、ヒットはでるものの、ホームランを打ち辛いのもこのフレームワークの強みでもあり弱みでもあります。

コンセプト作成のフレームワーク③:FABEフレームワーク

いままでお話してきた2つのコンセプトフレームワークはこれまでこのHPでも何度も説明してきましたが、次にご紹介するのは、新しいフレームワークです。

それは、FABE分析です。

FABE分析は商品やサービスの

特徴(Feature)

優位性(Advantage)

顧客便益(Benefit)

証拠(Evidence)

を分析・表現するフレームワークです。

私自身はこのフレームワークを使ったことはないですが、

WHO・WHAT・HOWフレームワークや、ポジショニングマップフレームワークよりも比較的扱いやすい印象です。

比較して分かりやすいように、先ほどのたこ焼き屋の例で考えてみましょう。

・特徴(Feature)

たこ焼きの丸い部分が頭で足を外に出すことで、それ自体がタコのように見える、たこ焼き

・優位性(Advantage)

他のお店のたこ焼きよりもSNS映えする

・顧客便益(Benefit)

SNSのフォロワーが増える

・証拠(Evidence)

「#タコみたいなたこ焼き」でのインスタ投稿数が100件以上

このような形です。

先程よりも考えるべき点が少なくてスッキリしているので、人によってはこちらのフレームワークが使いやすい場合もあります。

ただ、このフレームワークの問題点は 証拠(Evidence)の部分です。

証拠(Evidence)は実際の実績などがないと設定し辛いのも確かで、商品開発の段階から、上記のようなインスタの投稿数を確約することはできず、結局は発売してみないと分からないことが多いです。

なので、このフレームワークはどちらかと言うと、商品発売後に訴求を整理する際に使えるフレームワークだと言えます。

コンセプト作成のフレームワーク④:Venture Oceanオリジナルフレームワーク

今までは市場にあふれているコンセプト作成のフレームワークをご紹介してきましたが、どれも100点ではありません。

なので、今回は私が自分で使って、使えるフレームワークを開発しましたので、最後にこちらを紹介させて頂きます。

それがこちらです。

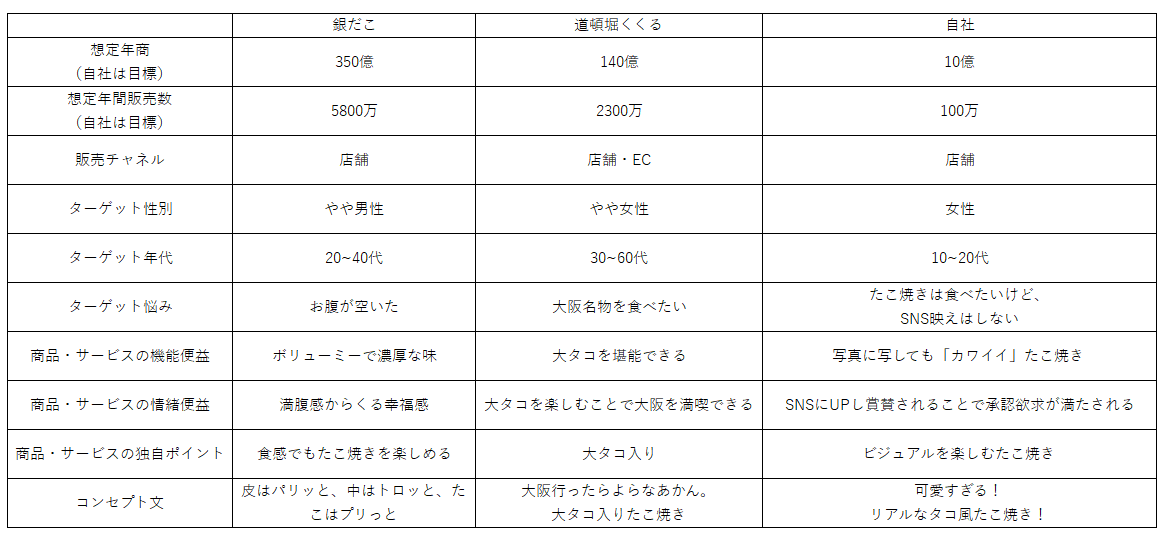

まずこのフレームワークは競合情報を入れて、その上で自社のコンセプトを作成しに行く仕様になっています。

0からコンセプトを生み出すのは中々難しいですが、競合に倣ってコンセプトを作成するのであれば、初心者の方でも難しくありません。

ここから各項目を説明していきます。

ここから先は下記のホワイトペーパーの資料を見ながらだとより理解が深まります。

想定年商・想定年間販売数

今迄出てきたコンセプトのフレームワークには売上の概念がありませんでした。

弊社が使うコンセプトシートでは売上の概念を入れております。

ここを入れる理由は、以下の2つです。

ベンチにする競合がしっかり売れている競合なのかを確認する

自社の目標を記載することで、自社の目標は競合と比較して達成可能なのかを確認するため

販売チャネル

販売チャネルも意外と重要です。

同じコンセプトでもチャネルが違えば、真正面から戦わずに済みます。

ECのみで売れているコンセプトを真似して、オフラインで展開するのは手ですし、ある地域でとても売れている商品を模して違う地域で展開するのも手です。

ターゲット性別

そのブランドがターゲットとしている性別を記載します。

化粧品のように既にカテゴリの段階で男女が決まっているものもあれば食品などのようにカテゴリ自体は男女両方のパターンなどもあります。

もちろん男女両方をターゲットにしているブランドもありますが、できるだけ、どちらかと言えばどちらの性別を狙っているかをクリアにしているかを定義しておく方が後々楽です。

ターゲット性別をどう考えているかは、使用者の男女比をネットで調べるのも良いですし、ホームページのファーストビューやその他の画像に男性か女性どちらが使われているかなどで判断するのも良いです。

ターゲット年代

そのブランドがターゲットとしている年代を記載します。

ここは正確なデータがないことが多いので、想像で書くしかないです。

ただできるだけ広すぎる年代設定はやめて、各競合と自社でしっかりと差が出る(逆に言うとコンセプト設計で差をつけに行く)のが良いです。

もちろん逆に年齢を同じところを狙っていくのも手ですが、その場合は悩みなどでしっかりと競合に差をつけられるようにしましょう。

ターゲット悩み

上記で決めた年代・性別の人々の中で、そのブランドがどんな悩みの人を対象にしているのかを書きましょう。

ここが設定が最も難しいですが、この悩みをうまく書ければ、この後のコンセプト作成が楽になるので、ここはしっかりと考えましょう。

そしてできれば、ここはしっかりと各競合で差が出るようにしましょう。

商品・サービスの機能便益

そのブランドの商品がどんな機能や働きをしているかを書きましょう。

ここに関しては結構似てしまうケースが多いので、多少被っても仕方ないです。

※例えばたこ焼きなら基本はお腹がいっぱいになる、おいしいなどの食としての基本便益になっていしまいますが、これは仕方ないです。

逆に変にここの機能便益をずらしに行くと、お客様が欲しくない商品になってしまうので、ここは変にずらしに行かない方が良いです。

商品・サービスの情緒便益

カテゴリ全体として成長が横ばいのカテゴリは、この情緒便益で差がつけられるかどうかが、良いコンセプトかどうかの分かれ目になることが多いです。

カテゴリ全体として成長が横ばいのカテゴリは、顧客のターゲットや悩み、機能便益は基本今ある商品で全て満たされてしまっています。

なので、この情緒便益でいかに差別化をするかが大切なポイントになります。

商品・サービスの独自ポイント

情緒便益の次に大切なのが、この独自ポイントです。

特に成熟したカテゴリにおいては、独自性がない商品は見向きもされません。

なので、独自ポイントはしっかりと考え抜いて設定するべきです。

ただ、注意するべきなのは、今まで考えたターゲットの性年代・悩み、機能便益や情緒便益と一貫性のある独自ポイントになっているかは考える必要があります。

例えばインスタ映えするビジュアルを独自性に置いておきながら、60代男性がターゲットであれば、それは矛盾しています。

このように、ターゲットやコンセプトに一貫性を持たせながら独自ポイントを考えるのは難しいですが、ここを上手く設定できれば、一気に強いコンセプトを作成できます。

Venture Oceanオリジナルフレームワークの実例

ではこれを先程のたこ焼きの例を考えながら考えてみましょう。

フレームワークに沿って記載したのがこちらです。

まず競合は市場で1位と2位であろう、「銀だこ」と「道頓堀くくる」に設定しました。

銀だこの年商はIRから、くくるの年商は不明だったので、一旦グループ年商にしています。

※今回はコンセプト作成のための簡易調査なので、本来しっかり調べますが、今回はご了承ください。

そして銀だこの方が割と濃いソース、くくるの方が明石焼きで出汁で食べるメニューなどもあったので、

銀だこをやや男性ターゲット、くくるをやや女性ターゲットとしました。

また、この味の濃さから、銀だこは若年気味、くくるはやや年齢層高めとしました。

そして銀だこは味が濃くてパンチがありそうなたこ焼きだったので、悩みはストレートに空腹、機能便益は「ボリューミーで濃厚な味」としました。

銀だこの情緒便益は、「満腹感からくる幸福感」と、これまでのターゲットや機能便益と一貫性が出る形にしました。

独自ポイントは、「皮はパリッと、中はトロッと、たこはプリっと」というコンセプト文から、「食感が楽しめる」としました。

銀だこは「大阪行ったらよらなあかん。大タコ入りたこ焼き」というコンセプト文から、大阪推しと大タコ推しであることが分かったので、

機能便益に大タコを堪能できる、情緒便益に「大タコを楽しむことで大阪を満喫できる」とし、独自ポイントに「大タコ入り」を訴求しました。

まず自社の売上ターゲットは仮置きで10億、販売数は単価を少し高めの100円として、計算しました。

※他社は600円計算。

ターゲットの性年代は競合を見比べると、若年女性か高年齢男性が空いていたので、若年女性に設定しました。

そしてこの年代のたこ焼きに関する悩みで想定される、SNS映えを設定し、そこから機能便益を競合との差別化のために味や食の中身ではなく、ビジュアルにし、情緒便益を承認欲求、独自ポイントはそのままビジュアルを楽しむとしました。

コンセプト作成のフレームワーク:まとめ

今回はコンセプトを作成するためのフレームワークというテーマでお話しました。

一般的に世間で言われているフレームワークは

WHO・WHAT・HOWフレームワーク

ポジショニングマップフレームワーク

FABEフレームワーク

の3つです。

これらも勿論良いですが、初心者の方にはより丁寧に、弊社オリジナルのフレームワークもご提案させて頂きました。

また、弊社ではコンセプトの壁打ちも初回は無料で承っておりますので、コンセプト作成にお悩みの方はぜひ、概要欄の弊社HPよりお問い合わせください。

D2Cのマーケティング、

新規事業の立ち上げなら

株式会社Venture Ocean

ベンチャー企業でマーケティングを

成功させてきたコンサルタントが集結し、

調査を用いた確度の高い施策をご提案!

新規事業の累計黒字化は 平均1年以内と

安定した成果を出しています。

事例も

多数

D2Cブランドの卸展開の月商平均350%UP

1年で70億の売上達成

1年で市場シェア1位獲得

<この記事の編集・運営者>

株式会社 Venture Ocean