N1マーケティングとは?メリット・デメリットやマーケティングへの活かし方を解説!

著者:佐々木 理人

JT、株式会社I-neを経て、株式会社Venture Oceanを創業。

株式会社I-neで新規立ち上げした「YOLU」は1年で売上70億、ドラッグストアのシリーズ別シェアNo.1になる。

市場調査、コンセプト策定、新規事業立上げが得意。

今回はN1マーケティングについて解説をします。

近年のマーケティングにおける考え方として、「ユーザー起点」というワードがかなり浸透しています。

今、この「ユーザー起点」マーケティングを推進する手段として、通常のリサーチよりも深く顧客のインサイトを知ることができる「N1マーケティング」が多数の企業で導入されています。

そこで今回はそんなN1マーケティングと通常のマーケティングの違いや、メリット・デメリットについて、過去100人以上のN1分析を行ってきた経験を元に解説をしていきたいと思います。

目次

N1マーケティングとは

N1マーケティングというのはマーケターの西口一希さんが提唱したマーケティングの理論です。

下記の、「たった一人の分析から事業は成長する実践顧客起点マーケティング」という本が有名です。

著者の西口さんはP&Gに勤めたあと、ロート製薬、ロクシタン、そしてスマートニュースへと転職し、みずからも起業してマーケターとしてのキャリアを歩んできた方です。

この本で解説されているN1分析とは、

特定の顧客を一人だけ抽出し、その人の考え方やを徹底的に深堀りすることで、対象顧客を理解する、リサーチの手法です。

N1マーケティングのNはN数という言葉で使うNと同じで、対象の顧客数を指します。

つまりN1マーケティングの「N1」は、一人にフォーカスしたデータを指します。

通常のマーケティングリサーチでは、できるだけ多くのN数を集めて、リサーチを行うという手法が一般的でした。

ただ、、このN1マーケティングでは、顧客1人にフォーカスするというのが非常に斬新な切り口であり、また実績も出ているので非常に注目されたのでしょう。

N1マーケティングのメリット

N1マーケティングのメリットは、端的に言うと、自分たちが思わぬ仮説を気づかせてくれるという点です。

事業会社にいて商品開発をしていると、どうしてもその商品に詳しくなりすぎてしまいます。

なので、新鮮な顧客の目線で自社のプロダクトを見る事が出来なくなってしまい、顧客が真に自社のプロダクトを買っている理由に気づくことができなくなってしまいます。

一方でN1マーケティングでは、顧客に自社の商品についてのインタビューをします。

顧客はプロダクトを作っている人たちほど、商品に詳しいわけではないので、事業会社側からするととても新鮮なものの見方ができるわけです。

少し実例を挙げて説明します。

N1マーケティングのメリット①:競合理解

例えばN1マーケティングでよくあるメリットが競合理解です。

自分たちがソフトクリームのようなアイスを売っている会社だとすると、競合は市場にあるバニラアイスだと思いがちです。

ただ、顧客に自社のアイスを食べるシーンを聞くと、実はバニラアイスではなく、「とても暑い日に炭酸ジュースを飲む代わりにこのアイスを食べるようになった」

などと言われるわけです。

そうすると、自分たちが競合とするべきはバニラアイスではなく、炭酸ジュースとなるわけです。

このように、事業会社にいると、どうしても同じカテゴリの商品で競合を見てしまいがちにはなりますが、実際には違うカテゴリの商品が顧客になっているというパターンは往々にしてあります。

また、こういったカテゴリー外の競合を見つけるには、市場調査会社の活用がおすすめです。

市場調査のオススメコンサル会社はこちらで解説していますので、こちらも併せてご覧ください。

【2025年最新】市場調査コンサル会社おすすめ10選!会社の役割と選び方も解説

N1マーケティングのメリット②:プロモーション理解

他にN1マーケティングでよくあるメリットがプロモーション理解です。

プロモーション、特に認知施策は、どれがどれだけ聞いたのかというのの定量化は極めて難しいです。

なので、基本マーケターの皆さんは費用を掛けたもの=認知に効いていると思いがちです。

なのでテレビCMやWEBCMなど、最も費用を掛けたものが効いてるはずだと信じています。

しかしこれもN1マーケティングで顧客に自社商品の初めの認知経路を聞くと、意外と交通広告だったりすることがあるのです。

これが定量調査だと、どこで認知しましたか?と聞かれると、フリクエンシーがたくさんある、テレビCMと答えるのですが、始めの認知のきっかけは交通広告なのです。

※じゃあ定量調査で「初めに認知した経路は?」と聞けば良いと思うと思うのですが、これも結局テキストなので、ここは見逃されがちです。

実際にN1マーケティングで聞いた所感と、定量調査の結果が違うと感じることは私自身もよくありました。

このようにN1マーケティングはプロモーション理解にも役立ちます。

N1マーケティングのデメリット

ただ、N1マーケティングにもデメリットがあります。

N1マーケティングのデメリット①:意見に振り回されてしまうリスクがある

デメリットの1つ目は、意見に振り回されてしまうリスクです。

N1マーケティングはあくまでも顧客1人の意見です。

なので、この意見をどこまで拾うかは議論の余地がある点です。

例えば、N1マーケティングで、「ソフトクリームの味が濃いから嫌」という声が出たとします。

そうすると商品開発側としては、「もっと味の薄い商品にしなくては・・・」と思って、味を薄くしようとします。

ただ、実際にはロイヤルユーザーからは味が濃い点が評価されていると、これは大失敗になります。

なので、顧客の意見をどこまでマーケティングに反映させるかの判断が難しいというのはN1マーケティングのデメリットの1つと言えます。

そしてまさにこの点こそ、マーケターの手腕が問われるポイントなのです。

特に初めての場合は顧客の意見に振り回されてしまい、間違った方向にマーケティング施策を進めてしまうことも少なくありません。

なので、初めは内製よりも外注して、進め方を社内にインプットしていくのが良いです。

N1インタビューを外注できる、市場調査のオススメコンサル会社はこちらで解説していますので、外注される際には参考にされてください。

市場調査コンサル会社おすすめ10選!会社の役割と選び方も解説

N1マーケティングのデメリット②:意見を聞くユーザーの選定が難しい

デメリットの2つ目が対象者の選定が難しい点です。

例えば売上を増やすための施策を考える時に、N1マーケティングを活用するとします。

その際に「たくさん買うとお得になるキャンペーンをして欲しい」と言われたとします。

この際に注意するべきなのは、こう言ったお客様がロイヤルユーザーなのか、ライトユーザーなのかです。

一般的には売上を増やしたいのであれば、ライトユーザーを増やすべきです。

一方で上記のような「たくさん買うとお得になる」を求めるのはロイヤルユーザーです。

なので、この施策を実行してしまうと、ロイヤルユーザーは増えるものの、ライトユーザーは増えずに、売上がそれほど伸びないのです。

このように、意見を聞くユーザーを間違えると、N1マーケティングは大失敗になってしまいますので、注意が必要です。

ちなみにN1マーケティングで行う、インタビューの具体的な準備やステップに関しては、こちらで解説していますので、こちらも併せてご覧ください。

N1インタビュー(N1分析)のやり方や成功事例を完全解説!

市場調査のインタビューについてはこちらで解説していますので、こちらをご覧ください。

市場調査のインタビューを徹底解説!メリット・デメリット、種類と流れも紹介

N1マーケティングの実施方法

N1マーケティングを考える際に、一緒によく活用されるのが、9セグマップです。

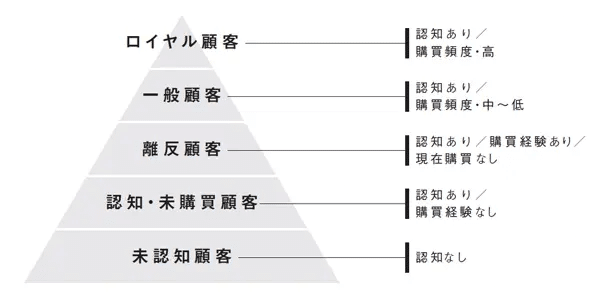

9セグマップはまず、顧客を以下のような5つ区分で分けることです。

まずは商品を知っているかどうかの認知のありなしで顧客を分けます。

そして認知している中で、購買経験がない人が下から2つ目の層。

購買経験はあるが、今は買っていない層が真ん中、

そして購入頻度が中くらいまでの層が、上から2つ目、

購買頻度が高頻度の人がロイヤル顧客となります。

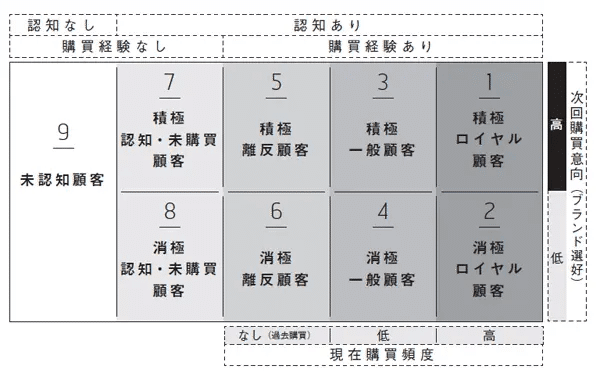

さらにこれらの顧客を、 「次回購入意向のあり / なし」 で分けます。

そうすると、このような形で、顧客を9つのセグメントに分けられます。

これが9セグマップです。

そして9セグマップの活用法では、この各セグメントの顧客の数を出して、各セグメントの構成比を調べ、どこをどう伸ばすか考えるのだそうです。

ただ、正直、、中小ベンチャー企業ならここまで分けなくても良いと思います。

(私も正直この9セグマップは使ったことがないです)

認知・未認知

購買経験あり・なし

これくらいの区分で正直良いと思います。

逆に性別や年齢などのデモグラをこれらの軸に加えて、N1マーケティングの対象者の選定に使えば良いのではないかなと思います。

N1マーケティングの成功事例

ここからは弊社でのN1マーケティングの成功事例をお話します。

あるクライアントさんの既存ブランドの売上回復のコンサルがありました。

そのブランドは発売当初は順調に成長していたものの、とあるタイミングから成長が止まってしまっていたブランドでした。

そこで市場調査を行うと、その商品が属する市場にはA、Bという2大競合がいることが分かりました。

ただ、そのブランドはポジショニングマップ上、そのA、Bのどちらからも中立な便益を提供していました。

なので、弊社でAとBにそれぞれ寄せたコンセプトを作成して、N1イマーケティングで評価を取りました。

結果、弊社で描いたポジショニングマップ通りに消費者は市場を認識しており、既存コンセプトよりもBブランドに寄せたコンセプトが110%の購入意向を出すことに成功しました。

詳細はこちらに記載していますので、こちらもご覧ください!

N1マーケティング:まとめ

今回はN1マーケティングのメリット・デメリットについて解説をしました。

まとめると、N1マーケティングのメリットは

①:競合理解

②:プロモーション理解

で、

N1マーケティングのデメリットは

①:意見に振り回されてしまうリスクがある

②:意見を聞くユーザーの選定が難しい

でした。

また、9セグマップはここまで深く分類する必要はなくて、

認知・未認知

購買経験あり・なし

とデモグラ

で区分するのが良いというのが私の考えです。

N1マーケティングは定量調査等よりもよりマーケター/リサーチャーのセンスに依拠する領域だと私は考えております。

ですので、N1マーケティングに取り組みたいと悩んでいる企業様は、ぜひ弊社にご相談頂けばと思います。

また、LINEにご登録頂けますと、下記の7大特典を無料でプレゼントしております。ぜひご登録下さい。

特典①:月商別(1000万、5000万、1億、5億) の壁とその乗り越え方のPDF

特典②:認知度の上げ方:完全版

特典③:良いコンセプトを作るチェックポイント

特典④:コンセプト作成のフレームワーク

特典⑤:新規事業の立ち上げのプロセス

特典⑥:マーケティング成功事例6選

特典⑦:売れるブランドの創り方

<この記事の編集・運営者>

株式会社 Venture Ocean